令和6年度 地域ESD学びあいフォーラム

九州地方ESD活動支援センターでは令和3年に策定した「九州・沖縄地域ESD推進ビジョン」に基づき、「地域ぐるみのESD活動モデル」の事例形成に向けて、熊本市、屋久島町、沖縄県の3地域のパートナー団体のみなさまと「地域を好きになるESDプロジェクト」を展開しています。

各地のプロジェクトが展開する中で得られた気づきや知見、プラットフォーム構築に係るノウハウを、先進的なESD活動事例として波及させ、広く共有を図ることを目的として、ESD推進ネットワーク地域フォーラムを、熊本市の会場とオンラインにて開催いたします。

フォーラム開催にあたっては、開催地域における具体的な活動や、有識者や専門家による基調講演・話題提供などを交え、地域課題解決に資するESDのあり方について議論を掘り下げていきます。

■日時 令和7年2月1日(土) 13:30-15:30

■会場 桜の馬場 城彩苑 多目的交流施設(熊本市中央区二の丸1番1)

https://www.sakuranobaba-johsaien.jp/

ZOOMによるオンライン配信

■参加無料

■後援 熊本市教育委員会

■対象

・ESD、社会教育活動を実践されているみなさま

・学校や教育機関で人材育成に携わるみなさま

・その他、持続可能な社会の担い手づくりに関心のある方

■プログラム

1.挨拶と趣旨説明

2.話題提供:

熊本市立必由館高等学校 地域創生同好会による活動紹介(20m)

3.ESDに関する基調講演

北九州市立大学地域創生学群 教授 眞鍋 和博さん

講師略歴

ご専門:教育社会学(キャリア形成、ESD/SDGs)

株式会社リクルートにて14年間の採用、キャリア、教育部門勤務を経て、現在は北九州市立大学地域創生学群教授を務められ、これまでキャリアセンター、地域共生教育センター、北九州まなびとESDステーション、地域創生学群等の立ち上げに携わられました。

2019年に「サステナブル北九州」を設立し、持続可能な社会を展望し、企業がSDGsを経営に取り入れるためのコンサルティングを、教育と企業経営の両面から展開されています。

2022年からは1年間のイギリス留学でサステナビリティやESDを学ばれ、大学院でMBAを取得されています。

4.ESDプロジェクトパートナー団体からの取組報告 (各10m×3)

熊本市立必由館高等学校(熊本県)

生徒のみなさんが、自らの関心に基づいて熊本の地域課題からテーマを独自に設定し、主体性を持って、パラレルなテーマで活動されています。

同好会活動として学校外の多彩なパートナーと連携しながら、多彩なESDアクションが地域で展開中です。

HUB&LABO YAKUSHIMA(鹿児島県)

地域のESD拠点として、学校と地域のハブとして持続可能な島しょ地域社会の創り手を育成することに尽力されています。

島内の豊富な人材、そして島外のパートナーと協働し、これからの活動ビジョンをアップデートするプロジェクトが進行しています。

海洋教育推進ネットワーク(沖縄県)

沖縄という地域性を反映した環境教育実現に向け、企業にフォーカスした協働プロジェクトが継続しています。

NPO、市民といった分野を超えたネットワーキングによって持続的かつ有意義な教育活動と、新機軸のビジネスパーソンへのアプローチが特徴のプロジェクトです。

5.各登壇者による意見交換セッション

■お申込み

下記のWebフォームからお申し込みください。

https://forms.office.com/r/wawAURUn0K

または下記のメールアドレスへ、ご氏名、団体名、メールアドレス、対面orオンラインを本文に明記の上お送りください。

contact@kyushu-esdcenter.jp

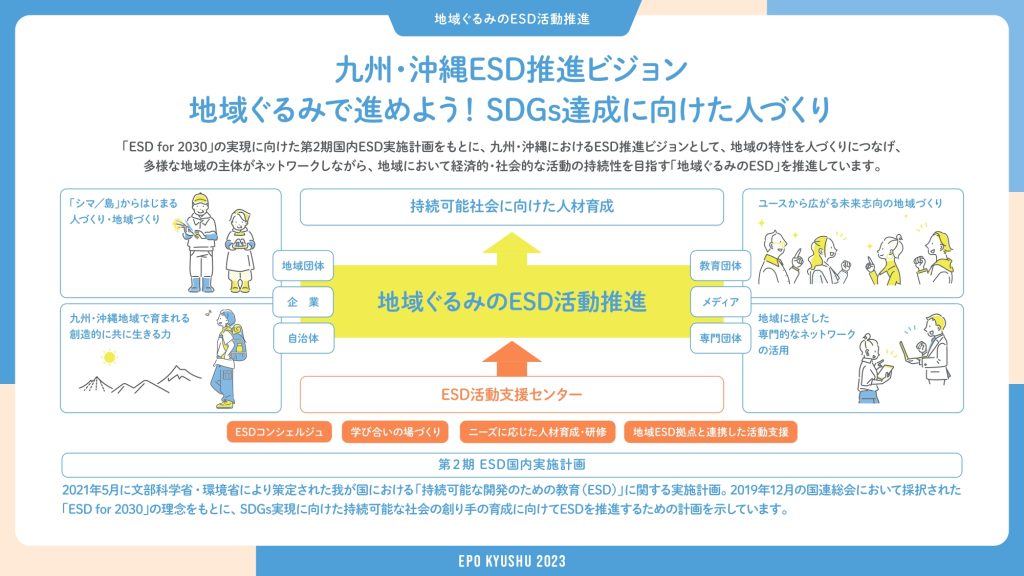

■「九州・沖縄地域ESD推進ビジョン」について

九州ESDセンターは令和4年度に「九州・沖縄地域ESD推進ビジョン」を策定し、持続可能な地域(地域循環共生圏、ローカルSDGs)の実現に向け、地域課題の解決に資する人材の育成を支援する方針として「地域ぐるみのESD活動」を提案しました。

複雑化する地域課題に対応するには、人材育成・教育活動を行政、企業、NPOといった主体が単独で実施することは困難な状況です。

そこで、地域内の合意形成をもとに持続的なESDが実践される「地域ぐるみのESD活動」が有効という仮説設定の元、3年間に渡り複数の地域ESDのモデル構築を支援してきました。